外行谈芯片(五)

上次提到:制造芯片所需要的硅,必须要被提炼到很纯很纯的纯度,即99.999999999%。这11个9的纯度是什么概念呢?

就是在1000亿个硅原子中,只能有一个其他的原子存在。所以提炼芯片所需要的硅,完全不是理论问题,而是需要大批的工匠如何实现的问题。

硅提纯时需要将砂子进行高温溶化。为了以后芯片制作过程的需要,必须确保高纯度的硅出来的时候,一定是一个非常非常标准的圆柱体。实现这种要求的工艺是:从高温容器中采用一边旋转一边拉伸的方式将原料取出,拉出来的硅圆柱体称为硅锭。

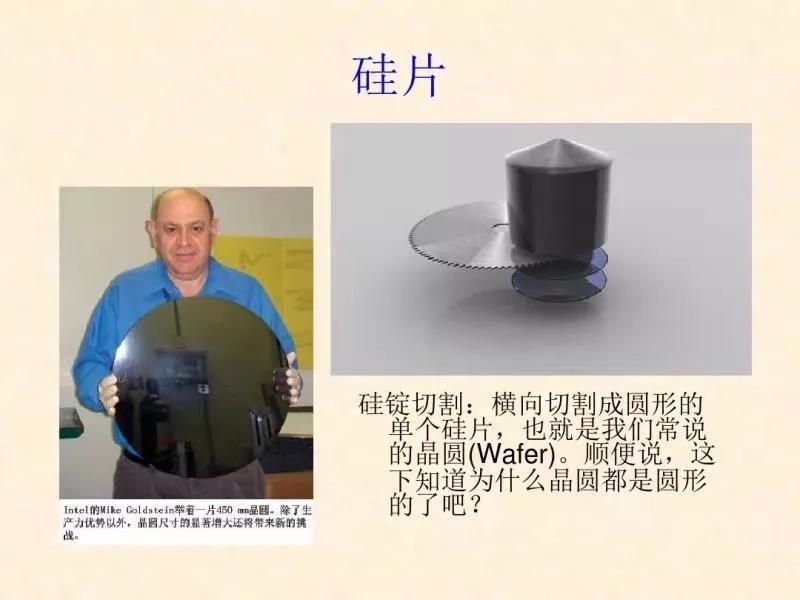

下图就是经过筛选和熔炼,冶炼出来的高纯度硅锭。

从目前所使用的工艺来看,硅锭横截面的直径一般为200毫米。如果把截面积做的大一些,就可以安装更多的电路。

但是,面积越大,遇到杂质的概率就越大,所以硅锭越粗成品率越低。所以要确保成品率,粗硅锭的成本要远远高于细硅锭。

目前世界上已经有少数公司开始使用300毫米直径的硅锭了。在保留硅锭的各种特性不变的情况下,增加横截面的面积具有相当的难度的,不过对于有钱的主,这都不叫事儿。只要企业肯投入大批资金来研究,还是可以实现的。例如英特尔公司为研制和生产300毫米硅锭而建立的工厂,大约耗费了35亿美元。

在制成硅锭并确保其是一个标准的圆柱体之后,下一个步骤就是将这个圆柱体硅锭切片,切片越薄,用料越省,自然可以生产的芯片就更多。然后切片还要通过镜面精加工的处理,来确保表面非常非常地光滑,这一道工序直接决定了成品芯片的质量。

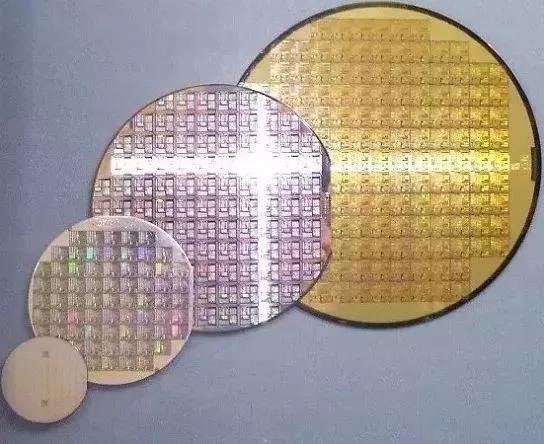

下面两张图片就是用切割机切割成的薄片,称为晶圆。

外行谈芯片(六)

上次提到:硅锭都是圆柱形,而且纯度相当相当高,所以也称为单晶硅,即硅锭只含有一种晶体,就是硅。单晶硅经过切片后,就是制造芯片的原料了。也正因为单晶硅的形状是圆形,所以也叫晶圆。

下面是对(五)的一点补充。晶圆之所以制成圆柱形,是因为单晶硅是在熔融状态下“拉”出来的。而拉出来的单晶硅由于物质本身的张力关系,自然就会形成圆柱形,就好像让一滴水自由落下时,不管它在落下前是什么形状,但在空中经过一段时间后就会变成圆球形。

经过切片后的单晶硅并不是接上线就能成为芯片的,而是要经过很多个工序才能最终完成。

第一道工序就是掺杂。什么!掺杂?没有说错吧?好不容易将硅提纯到世界上最纯的单质,现在竟要掺入杂质?是的!没有说错,事实确实如此。

如果不掺入杂质,硅永远都是绝缘体。绝缘体的舞台不在芯片那里,半导体才是芯片中的主力军。所以,为了制成在(二)中曾经讲到过P型半导体和N型半导体,掺杂是绝对必要的。

我们知道:在一瓶水中滴入一滴墨水,即使我们不再搅动它,经过一段时间的放置,整瓶水也会全部变成墨水的颜色。这是因为在流体中,物质浓度高的一方总是会向着物质浓度低的一方进行渗透扩散。

经过切片后的单晶硅需要掺入杂质,但杂质不等同于垃圾。现在我们往单晶硅中掺入的是高纯度单质磷和高纯度单质硼。

在一块单晶硅掺入磷后,就形成了N型半导体。这种半导体存在容易移动的“自由电子”,这样一来,它就不是绝缘体了,其导电性能就大大地增强了。

我们再用相同的方法,在另一块单晶硅中掺入硼原子,掺有硼原子的半导体就是P型半导体。这种半导体很容易从其他原子中得到一个电子,导电性能也会大大增强,也摘掉了硅的绝缘体帽子。

再将上面的P型半导体与N型半导体面对面地合在一起,就形成了一个PN结,将这个PN结加上引线就形成了一个二极管。

然后再把二个二极管背靠背地连接,就形成了三极管。根据不同的背靠背连接,会形成两种类型,这就是NPN型三极管和PNP型三极管。

有了三极管之后,就可以搭建电子工业和通讯事业的高楼大厦了,也可以进行芯片的设计和制作了,因为“三生万物”嘛!

外行谈芯片(七)

还想进一步谈谈晶圆,而晶圆的生产是由晶圆厂完成的。在有关芯片的报道中,总是会提到以尺寸标示的晶圆厂,如 8 寸或是 12 寸,这是什么意思呢?

这里的尺寸指的是在(五)中提到的硅锭,长得像铅笔笔桿的部分,表面经过处理并切成薄圆片后的直径,还是再加下面的一张图片吧。

以前已经介绍过制造大尺寸晶圆的难度,现在再补充一些。硅锭的制作过程就像是在做棉花糖一样,一边旋转一边成型。我们小时候看过制作棉花糖的过程,会发现要做出大而且扎实的棉花糖是相当困难的。

而拉晶的过程也是一样,旋转拉起的速度以及温度的控制都会影响到硅锭的品质。因此尺寸愈大时,拉晶对速度与温度的要求就更高,因此要做出高品质的12寸晶圆的难度就比 8 寸晶圆要高得多。

目前的晶圆一般分为4种,即6英寸、8英寸、12英寸(300毫米)及18英寸(450毫米)等。

晶圆是制造芯片的基础,而芯片制造好比用“乐高”积木盖房子,经过一层一层地堆叠,完成自己所期望的设计。但是为了要做出完美的房子,需要一个平稳的基板。对芯片制造来说,这个基板就是晶圆。

下面这张图片就是一块晶圆,上面的小方块就是芯片。芯片放大了看就是成堆成堆的电路。

在一片芯片上往往有数以亿计的器件,组成了非常繁复和庞大的电路,想到这里就头皮发麻。

所以芯片的设计异常重要,重要到了和材料技术相提并论的地步。

一个路口红绿灯设置不合理,就可能导致大片堵车。电子在芯片上跑来跑去,稍微有个PN结出问题,电子同样会堵车。这种精巧的线路设计,只有一种办法可以检验,那就是:用!大量大量地用!

正因为如此,芯片设计不光要烧钱,也需要时间沉淀,属于“烧钱烧时间”的核心技术。既然是核心技术,自然就会发展出独立的公司,所以世界上的芯片公司分为三类:

1、设计制造都做

2、只做设计

外行谈芯片(八)

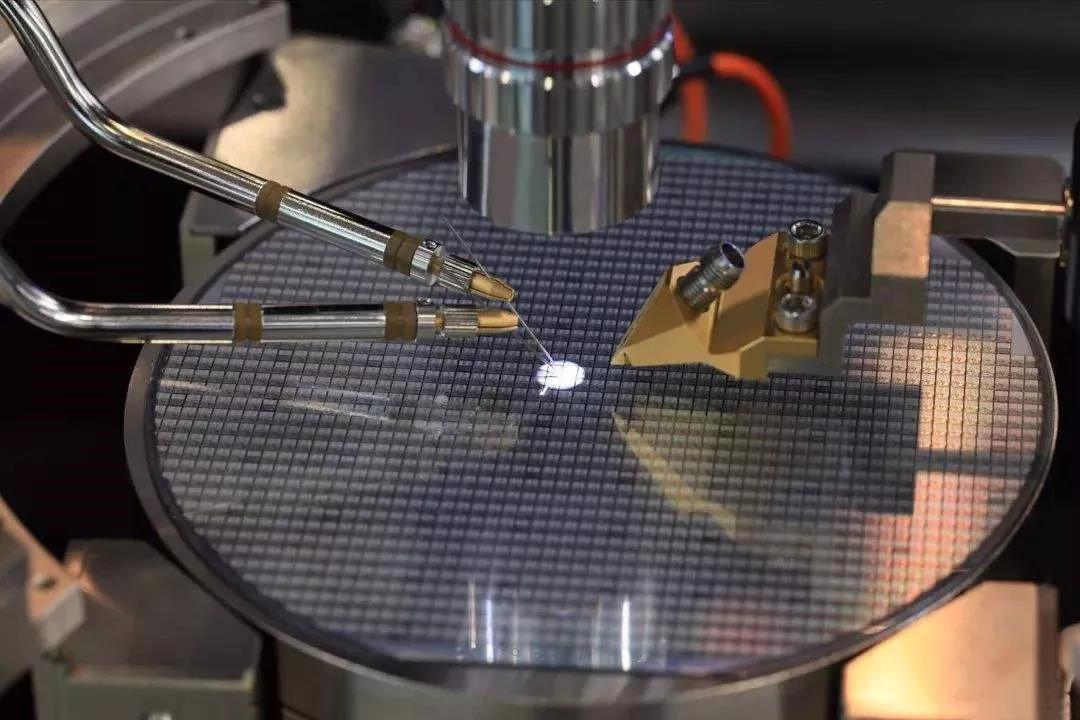

晶圆做出来之后,芯片的下一道工序就要在晶圆上把成千上万的电子元件和相应的电路组装起来。

其中最重要的一步:就是将电路刻到晶圆上。

人类社会对于“刻”、“做标记”并不陌生。作为文明的标志,远古的人们在洞穴中刻出了生命的图腾。作为现代科学的象征,今天的人们在半导体晶片上刻出了电路的结构。

远古的人们用的是木头,石头,今天人们更加聪明,因为需要刻在更加微小的尺度上,所以人们使用的是电和光。

当然实际上没有理论分析这么简单。光刻只是在半导体上刻出晶体管器件的结构,以及晶体管之间连接的通路。要真正地实现起来,还需要搀杂,沉积,封装等系列芯片工艺手段。但光刻是第一步,整个芯片工艺所能达到的最小尺寸是由光刻工艺决定的。

上文提到的最小尺寸是什么意思:由于光刻技术的发展,现在的晶体管已经可以做得如此之小,在一个针头上就能放下大约3000万个,真是不可想象!。

光刻技术是芯片生产的关键技术之一,它在整个产品制造中是重要的经济影响因子,光刻成本占据了整个制造成本的35%。

光刻机是光刻技术的核心部分。光刻机堪称现代光学工业之花,其制造难度之大,到现在全世界也不过两三家公司能够制造而已。

最后科普一下纳米的概念。纳米是一个长度单位,1纳米等于0.000000001米,有9个0。我们对这种数学表达没有任何实际的感觉,只是看到小数点后有很多个零而已。

我们换一种方式来说明纳米的大小。假设一根头发的直径为0.05毫米,把它径向平均剖成5万根,则每根的厚度即为1纳米,由此可以想像1 纳米是何等的微小了。

在芯片中,电路与电路之间的距离就是以纳米来计算的。

外行谈芯片(九)

最后谈谈生产芯片的工厂

在芯片的世界中工作,就意味着进入了另外一个尺度的世界。

在这里人显得特别高大,在这样的工作环境中必须蹑手蹑脚。对于芯片来说,一个喷嚏、一根落发或者一粒灰尘,绝不亚于一场龙卷风的威力,或者一颗陨星撞击的破坏力。

因此,在生产芯片的工厂,必须遵守极为严格的规章。

一扇扇紧闭的大门把技术人员们(被称为“小兔人”)同外界隔开。他们身着洁白的制服,看起来有点像宇航员。“洁净室”的清洁度为:每30平方厘米只允许存在一粒灰尘。

在每一个房间,空气从天花板接连不断地泵入,再通过地板排出,这样就能保证每10分钟完全更新一次。

对于任何进入“洁净室”的任何人来说,必须要履行一个真正的“穿衣仪式”:整个身体都被保护起来,在更衣期间,人们必须经过多次特殊的空气浴。必须避免任何可能的感染源。

芯片的生产必须每天24小时不间断,“小兔人”们实行超负荷的轮班制(一般为12小时)。

生产一只芯片大约需要45天的时间,这是一种团队精神,是通过远程信息技术连接在一起的12个国家的设备分工协作的结果。

下面逐项罗列“着装”程序令人眩晕的20几个步骤。

1、存放好个人物品

2、喝一口水,冲下喉咙里的微粒

3、戴上防绒毛的帽子

4、用自动擦鞋器擦净鞋子,然后带上鞋套

5、进入空气浴室,吹掉身上的微粒

6、抬起胳膊,至少一整圈,然后走出空气浴室,进入无菌室,在那里更换鞋子

7、用一块没有绒毛的布沾上酒精擦脸,然后用无菌房间的洗液凉爽一下

8、用一种特殊面料制成的专用口罩罩起胡子

9、清洗允许随身携带的小物品。从储存箱里取出长筒靴,带上安全眼镜,寻呼机和身份卡

10、坐在凳子“脏”的一边,穿上一只长筒靴,然后转动这条腿,使脚移向“干净”的一边

11、在“脏”的一边穿上另一只靴子,然后把这只脚也移向“干净”的一边

12、进入更衣室,在戴上更衣用的尼龙手套之前,先洗净双手并吹干

13、从衣架上取下“小兔套装”和腰带,穿衣时注意不要接触到地板

14、把裤子塞进长筒靴内,系上长筒靴上部的带扣

15、把空气过滤器及其专用电池连在腰带上

16、从架上取下头盔并戴上

17、打开“小兔套装”肩部的拉链,把头盔的边饰插进去,重新拉上拉链

18、把头盔上的电缆同空气过滤器连接起来并打开

19、系上头盔后部的带子,拉紧安全圆头

20、带上身份卡、寻呼机和安全眼镜

21、取出专用面具,拆下保护罩,将其同头盔连在一起,重新系在前带扣上

22、照照镜子检查一下穿好的工作服,然后脱下尼龙手套,换上橡胶手套

23、进行第二次空气浴,抬起双臂,至少转身一整圈

24、走进无菌室

作者简介:

张德赛教授是武汉大学电气工程学院高电压绝缘的学科带头人,是文革后首届高电压技术和设备专业工学硕士,国家七五计划重大科技攻关项目《500kV复 合绝缘子》课题组组长,莸得国家重大科技装备成果奖,我国复合绝缘子的创始人之一,国际绝缘子杂志INMR的中文版主编,世界首创的三元素结构绝缘子发明人。

张德赛教授在绝缘子领域耕耘四十多年,是中国绝缘子发明专利最多的人,特别是近年来发明了世界首创的三元素结构绝缘子,于2010年8月成立湖北鑫德赛绝缘技术有限公司。公司主业是从事国内外电力系统、电气化铁路绝缘新技术和新设备的研发、生产及销售。